날씨는 하루가 다르게 더워지고 있었고 밴을 주차한 주차장 주위로 알 수 없는 공사가 시작되었다. 펜스가 놓여지고 커다란 구조물들이 그랑빨레 앞 큰 길을 따라서 세워지기 시작했다. 얼핏보기에는 관람석 같았다.

단 하루도 스타벅스의 에어컨 밑에 있지 않으면 버틸 수 없는 날이 계속되었지만 여지없이 화창한 어느 날 오후, 얼마 전 혜아 덕분에 구매대행 알바가 잡은 덕분에 우리는 스타벅스에 가지 않고 밴에서 오랜만에 단장을 했다.

구매대행 알바란 한국에서 명품 가방을 어떤 쇼핑몰에서 주문하면 현지에서 쇼핑몰 직원이 대신 구입을 해서 한국으로 배송을 해주는 것이다. 보통 한사람이 구입할 수 있는 갯수나 금액이 정해져 있기 때문에 우리 같은 사람들이 대신 구매를 하고 돈을 받는 그런 형식의 아르바이트였다. 우린 아무것도 하지 않고 명품 매장에 들어가 물건만 사면 되는 것이었다. 돈도 벌고 난생 처음 파리에서 명품매장도 구경할 수 있으니 일석이조아닌가.

샹젤리제 거리 뒷편에서 한국인 직원을 만나 약 30분 정도 걸려 구매대행 알바를 마치고 우린 120유로는 손에 쥐었다. 15만원이 넘는 돈이었으니 우리에겐 엄청난 거액이었고 이 정도의 돈이면 3주를 풍족하게 지낼 수 있는 금액이었다. 하지만 맛있는 음식이 넘쳐나는 프랑스 파리에서 단 한번도 외식을 한적이 없었던 우리는 각자 25유로로 먹고 싶은걸 사먹기로 결정하고 항상 오렌지 주스를 담은 텀블러를 들고 스타벅스를 향해 걸어가며 지나갔던 수많은 레스토랑이 있는 골목으로 갔다.

막상 음식을 돈을 주고 사먹으려고 하니 선뜻 결정을 할 수가 없었다. 레스토랑에 갈 일이 없었으니 메뉴판을 눈여겨 본 적도 없었고 가격이 얼마인지, 어떠한 메뉴가 있는지도 몰랐기 때문이다. 분명히 영화에서는 길거리 레스토랑에서 맛깔나는 음식을 펼쳐놓고 먹었는데 25유로 먹을 수 있는건 고작 파스타 정도가 전부였다.

사실 나는 그날 내가 뭘 먹었는지, 맛이 어땠는지 기억이 나지 않는다. 길가 테이블에 혜아와 마주 앉아 와인 한잔과 함께 무언가를 주문했고 음식을 다 먹은 후 계산을 하기 까지 시간이 엄청 오래 걸려서 혜아가 화를 냈다는 것만 머릿 속에 남아 있다. 혜아는 파리에 오면 꼭 먹어봐야 한다는 ‘에끌레’라고 하는 디저트를 먹겠다며 밥을 먹지도 않고 나와 마주 앉아서 밥을 먹는 모습을 쳐다만 보고 있었다. 다 먹자마자 ‘에끌레’로 유명한 곳을 찾아갈 심산이었다. 가뜩이나 배가 고픈데 빨리 먹기는 커녕 웨이터 조차도 계산을 빨리빨리 안해주니 혜아는 배고픔에 폭발한 것이었다.

결국 혜아는 혼자 ‘에끌레’를 먹으러 가버렸고 우린 밴 라이프를 시작한 이후 처음으로 따로 시간을 보냈다.

주차장 주위로 세워지고 있었던 구조물은 프랑스의 독립 기념일 행사를 위한 것이었다. 큰 길을 따라서 퍼레이드를 할 예정이었고 행사 전날까지 인근 주차장의 모든 차들은 주차를 할 수 없다는 안내문이 붙어 있었다. 행사 기념일인 7월 14일 까지는 한 달 가까이 남아있었기 때문에 크게 신경쓰지는 않았지만 이 기간 동안 어디로 가있어야 할지는 염두에 두고 있어야 할것 같았다.

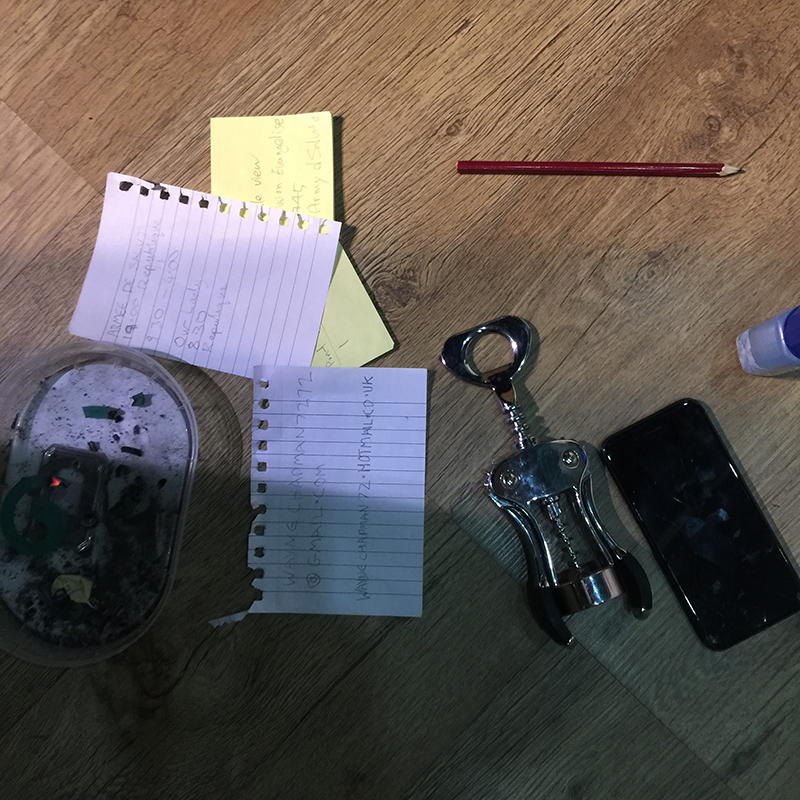

이때 도움을 많이 준 친구가 있었는데 우리 차 근처에 항상 세워져 있던 영국 번호판을 단 에스테이트 형 승용차에서 사는 영국인 친구들이었다. 역시나 영국 번호판을 단 우리를 보고 먼저 인사를 해온 그들은 파리에서 건축일을 하면서 돈을 아끼기 위해 차 안에서 살고 있었다. 그곳에서 지낸지 벌써 1년이 다 되어간다는 웨인과 스미스는 어디에 화장실이 있고 어디서 물을 받고 버릴 수 있는지 상세히 알려줘 좀 더 편하게 샹젤리제 거리 앞에서 살 수 있었다.

그뿐만이 아니었다. 매일 일을 끝내고 차로 돌아온 그들은 우리에게 파스타나 치킨 같은 음식을 가져다 주었는데 매일 파리 곳곳에서 점심시간에 무료로 음식을 나눠주는 곳에 받아 온 것이라고 했다. 처음에는 조금 꺼림직 했지만 매일 샐러드에 밥을 비벼 먹던 우리에게는 별식처럼 맛있었다. 웨인은 나중에 언제 어디에 몇 시까지 가면 이런 음식을 얻을 수 있는지 시간표까지 받아서 가져다주었다. 우린 그곳에 가지는 않았지만 돈이 떨어져도 밥은 굶지 않겠구나 하는 위안이 들었다. 사회주의와 민주주의가 적절히 섞인 프랑스답게 사회 곳곳이 복지시스템으로 잘 갖추어져 있는 듯 보였다. 웨인의 말에 따르면 우린 공짜로 샤워도 할 수 있었고 원하면 목욕도 할 수 있었다. 밥을 굶을 일은 전혀 없었으며 무료로 공연까지 볼 수 있었다. 하지만 우리가 그런 복지시스템을 이용하면 정말 바닥까지 내려간 기분이 들것 같아서 결국 가지는 않았다.

그렇게 영국인 이웃과 함께 티도 나누고 음식도 나누면서 즐겁게 지내던 어느 날, 파리에 들어오기 전에 새로 교체한 버너용 가스가 다 떨어져버렸다. 우리가 쓰던 작은 가스는 보통 한 달 정도 사용할 수 있는 용량이었는데 파리에 들어오기 전에 샀으니 벌써 한 달여의 시간이 지난 것이었다.

프랑스 지방을 다닐 때에는 왠만한 큰 마트에 가면 가스를 살 수 있었지만 파리에서는 구할 수가 없었다. 이틀에 걸쳐 파리 전지역에 있을만한 곳은 전부다 가봤지만 없었다.

파리 외곽까지 나가 마트를 뒤졌지만 우리가 가진 가스는 정말 눈을 씻고 찾아봐도 찾을 수가 없었다 전날 부터 가스가 없어서 식빵으로 때운 우리는 밥이 너무 먹고 싶었기에 파리에서 서쪽으로 40분 정도 떨어진 어느 조경회사 매장의 직원과 손짓발짓을 동원해 Castorama라는 DIY매장에서 가스를 살 수 있다는걸 알아냈다. 이 때의 경험 덕분에 우린 어느 나라에 가건 어렵지 않게 가스를 파는 곳을 유추해 낼 수 있었다.

새 가스를 버너와 연결하자마자 우린 Castorama 주차장에서 허겁지겁 허기진 배를 채웠다. 파리 레스토랑에서 먹은 음식은 기억하지 못하지만 이날 먹은 밥은 얼마나 맛있었는지 아직도 기억한다.

가스를 찾느라 쇠갈리는 소리가 나는 밴을 끌고 하루종일 돌아다닌 탓에 피곤하기도 했고 시간도 9시가 다 되어가서 우리는 매장 주차장에서 하루 자고 샹젤리제 거리로 돌아가기로 했다.

그리고 다음 날 쨍쨍한 햇볕을 맞으며 기분 좋게 차를 출발 시켰는데 앞바퀴에서 더이상 쇠갈리는 소리가 나지 않았다. 가스도 구하고 그렇게 거슬렸던 쇠갈리는 소리도 나지 않다니 너무 기분이 좋았다. 좋은 일만 펼쳐지려나 싶었다.

그리고 약 5분 쯤 달렸을까… 브레이크가 말을 듣지 않았다. 브레이크를 밟아도 속도가 거의 줄지 않는 것이었다.

항상 끝맺음 하실때 다음 얘기 훨~씬 궁금하게 쓰시는 스킬이 있으시네요!!ㅋㅋ 약간 드라마 같기도 하고 인간극장 보는 기분이기도 해요 ㅋㅋㅋㅋ 다음화도 기대하겠습니다 ^^!!!

글 재미있게 읽어주셔서 정말 감사해요!! 앞으로 계속 저희 이야기 지켜봐주세요~